Мордовский костюм женский фото: Мордовский костюм национальный (51 фото): Мордва, Мордовии, женский – женский традиционный наряд мордвы, исторический и современный костюм народа Мордовии

Мордовский костюм национальный (51 фото): Мордва, Мордовии, женский

Мордовский национальный костюм берёт истоки в далёкой древности. Долгие годы народ вкладывал в его создание частичку своей культуры и бытности. Кропотливо создавалось то, что было удобно и в то же время могло подчеркнуть особенности культуры Мордовии.

Мордовский костюм открывает нам новое представление красоты с точки зрения мордовского народа. Настоящий мордовский костюм – целое произведение искусства, составленный из разных элементов одежды, уникально декорированный и украшенный. И все это искусное умение создавать уникальные вещи заботливо сохранялось на протяжении многих сотен поколений и передавалось из рук в руки.

Немного истории

Мордва – древнее финно-угорское племя. Оно начало формироваться в 7- 6 веках до нашей эры на территории Саратовского Поволжья, на правом берегу Волги и её притоках, в бассейне Донских рек. Постепенно народ Мордовии стал оседло-земледельческим, появились крепости и города. Мордвы во все времена были сильно разрозненными — попадали под гнёт монголо-татарского ига, под владычество Казанского Ханства… Всё это сказывалось на формировании и трансформации мордовского национального костюма.

Можно сказать, что костюм был сформирован крестьянами, поэтому включал только необходимые для ежедневного обихода детали одежды. Из основных вещей можно отметить нательную и верхнюю одежду. А также комплекты, которые отличались для межсезонья и зимы. Отдельные детали служили для украшения и были съемными.

Мордовский народ разделяется на две этнические группы. Это мордвы-мокши и мордвы-эрзи. Национальные костюмы каждой группы различаются. Из общих черт можно отметить следующие элементы одежды:

- в качестве основной ткани используется полотно;

- рубахи в форме туники;

- вышитая отделка одежды;

- украшениями служат бисер, монеты, раковины.

Особенности

Мордовская рубаха похожа на одежду византийских царей. А благодаря богатой вышивке из шерсти, оно приобретает тяжесть и величественность.

Цвета и оттенки

Разными цветами одежда народа Мордовии особо не изобиловала.

- Мужские костюмы состояли, в основном, из тёмного сукна. В обуви и головных уборах присутствовали чёрно-белые цвета.

- Женская одежда выигрывала за счет разноцветных вышивок и украшений.

Ткани и крой

- Для повседневной одежды мордовский народ использовал грубую ткань, которая изготавливалась из конопли. Одежда для торжественных случаев была более утончённой. Её шили изо льна.

- Для изготовления головных уборов использовалось сукно.

- Крой одежды был свободный, прямой или трапецевидный. Верхняя одежда была с запахом.

Разновидности

Женский

Рубаха в виде туники была распространена у обеих этнических групп. Но в отличии от мужской, женская была богато украшена. И у женщин были распространены пояса, каркасы. Их отличительной особенностью были кисточки на концах. Мокшаны носили более короткую рубаху, поэтому к ней шли штаны. У эрзян вместо этого было принято носить набедренную повязку – пулай. Пулай и его убранство могли многое рассказать о женщине, её происхождении и достатке.

Существовало у мордвы и платье. Оно носили название кафтонь-крда. Поверх платья женщины носили распашную одежду с разными названиями: руця, импанар, мушказ, балахон. Были распространены и безрукавки, длиной до колена. Они оформлялись оборками и имели приталенный крой. Зимой женщины носили тулупы из овчины, как и мужчины.

Детский

Одним из последних вошёл в моду у женщин передник. Его носили не только в будни, но и в праздничные дни.

Детская одежда повторяла элементы мужских и женских взрослых костюмов. Мальчики также носили рубахи и кафтаны или тулупы. Девочки могли похвастаться расшитыми балахонами и платьями.

Мужской

Мужчины народа Мордовии одевались почти, как русские. Правда, у них были свои особенности. Главными элементами одежды были рубаха — панар, и штаны под названием понкст.

Бляшка покрывалась своеобразными узорами, различными изображениями. Кроме своего прямого назначения, кушак служил для того, чтобы крепить на него оружие и другие предметы, которые необходимо было держать при себе. Пояс воинов был их отличительным знаком. Тем, кто заслужил особые награды в боях, на пояс крепились различные знаковые пряжки, бляшки, наконечники.

Летом мужской костюм народа Мордовии претерпевал изменения. Поверх основной рубахи надевалась ещё одна, белого цвета. Мокши называли ее мушкас, эрзи — руця. Осенью мужчины доставали еще один элемент одежды – пальто или сумань. Оно было приталенного кроя, чёрного или коричневого цвета. Сзади украшением служили оборки.

Ещё один вид одежды, которую носили в демисезонье – чапан, изделие прямого кроя с большим запахом, широким воротом и длинными рукавами. Он накидывался поверх рубахи и подвязывался поясом.

Зимой мордовские мужчины носили шубы из овчины. Талия у этих шуб была отрезная, со сборками. Чапан, овчинные тулупы являлись дорожной одеждой.

В качестве головного убора жители Мордовии изготавливали шляпы с небольшими полями и шапки. Цветами они особо не отличались, были либо белыми, либо чёрными. В 19 веке появилась мода на зимние шапки-ушанки и летние холщовые колпаки.

Аксессуары и украшения

Обувь

Обувь делилась на повседневную и праздничную. Летом и зимой носились лапти. При изготовлении лаптей использовалось косое плетение. Они выполнялись с низкими бортами, спереди были в форме трапеции

Для тёплого периода в лаптях использовались подкладки, для холодного — онучи. По праздникам эрзяне надевали кемть, мокшаны – кемот. Самыми нарядными были сапоги, украшенные складками на голени и каблуком. Сапоги были с острыми носами. На них шла коровья и телячья кожа.

Женская обувь мало чем отличалась от мужской. Разница заключалась лишь в цвете портянок. Богатые жительницы мордовского народа по праздникам надевали сапоги.

женский традиционный наряд мордвы, исторический и современный костюм народа Мордовии

Национальные костюмы

Мордва – это одна из народностей финно-угорской группы, которые исконно проживали в центральной России и Поволжье. История этого народа наложила отпечаток на все сферы жизни, не исключением стала и одежда.

Мордовский национальный костюм появился на заре развития этой народности среди крестьянского населения, и был наделен некоторыми характерными чертами, такими как специфические разрезы, особые ткани, специально подобранные украшения.

В создании костюма мордвы отразилась самобытность этого народа. Мордовский костюм, особенно женский, очень красочный. Некоторые историки считают создание костюмов такого типа вершиной рукоделия мордовских женщин.

Как правило, ткани для пошива одежды мордовские мастера изготовляли самостоятельно. Для рубах они ткали прочное плотное полотно, для верхней одежды производили сукно и шерстяные ткани. Несмотря на то, что национальная одежда была разделена на два типа, характерных для двух этнических групп, – эрзи и мокши – у нее было много объединяющих черт.

К ним относятся :

- основной холст для пошива, вытканный изо льна или конопли белого цвета;

- рубаха и верхняя одежда имели прямой покрой;

- обязательная вышивка на отдельных элементов шерстяными нитями. Вышивка чаще всего была красного, темно-синего или черного цветов;

- в качестве украшения использовали бисер, монетки и ракушки;

- лапти плелись из лыка;

- для придания ногам массивности и ровности их дополнительно оборачивали онучами.

Стоит отметить, что из-за того, что костюм создавался крестьянским сословием, он очень комфортен в повседневной жизни. Все детали имели определенную функциональность. А части, которые служили украшением, можно было снять или одеть, в зависимости от ситуации.

Мордовский костюм невероятно красив за счет большого количества дополнительных элементов, богатой вышивки. Рассматривая различные варианты отделки, не перестаешь удивляться и восхищаться фантазией мастериц, их гармонично развитым вкусом.

Женский национальный костюм

Особенно выделяется женский национальный костюм.

Это один из немногих видов национальной одежды, которую женщина не могла полностью надеть сама, а обязательно прибегала к помощи мастериц. Порой процесс облачения достигал двух часов!

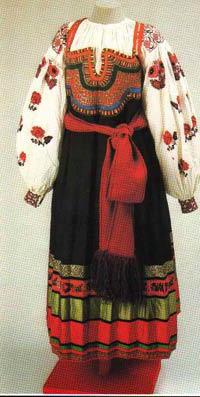

Наряд женщин-мокша обладал большей красочностью и многоцветностью, по сравнению с эрзя.

Основная часть женского костюма представляет собой панар (рубашка), сшитая из белого полотна, украшенная ручной вышивкой. По характеру вышивки, орнамента, цвету, можно было легко идентифицировать принадлежность женщины к той или иной этнической группе. Рубаха не имела воротника и очень походила на тунику. Эта часть костюма была у обеих этнических групп: и у эрзи, и у мокши.

Рубаху женщины-мокша подпоясывали специальным поясом – каркасом. Украшали его пушистыми кистями. У мокша рубаха обычно была короче, чем у эрзи, поэтому они поддевали штаны – поксты.

Мокша в качестве украшении рубахи использовали специальные полотенца – кеска руцят, их количество достигало шести штук.

Вместо каркаса эрзя использовали сложное украшение наподобие пояса – пулай. По тому, как украшен пулай можно было узнать о достатке женщины, о принадлежности ее к определенному роду. Богатые мордовские женщины щедро украшали пояс ракушками, бисером, пришивали бусы, монетки, блестки. В результате вес пояса мог достигать 6 килограмм.

Интересен тот факт, что каждая девушка-эрзя должна была изготовить такой пояс к своему совершеннолетию. И потом в течении всей жизни он был ее неотъемлемым спутником. Мордовская женщина была обязана появляться среди мужчин только с пулаем.

Существовало два вида украшения пулая. Правая сторона была украшена вышивкой. Затем почти до колен пришивалась бахрома, чаще всего черного цвета, но по праздникам они заменяли ее на синюю или зеленую.

Сверху на панар женщины надевали подобие платья – сарафан или кафтонь-крда.

Также часто носили длинные, почти до колен безрукавки черного цвета, у которых на спине были многочисленные складки.

Верхняя одежда мордвы изготавливалась из холста и украшалась вышивкой, лентами. У эрзя она называлась руця и использовалась только в торжественных случаях. Мокша носили верхнюю одежду (мушкас) повседневно.

Огромное значение в народном костюме уделялось украшениям. Благодаря украшениям, женщина могла выразить свое настроение, подчеркнуть свой статус. В чем же была особенность украшений?

- большое разнообразие височных подвесок, украшенных камнями, птичьими перышками, бусинками.

- молодые девушки украшали лоб с помощью тканевой полоски с бахромой. Бахрому чаще всего мастерили из перьев селезня.

- волосы украшались накосниками, которые плелись из бисера.

- из картона или бересты вырезались кружки, их обтягивали яркой тканью и либо расшивали, либо украшали бисером. Такие кружочки пришивались к головному убору над ушами.

- нагрудные украшения восхищают своим разнообразием. Это могли быть и бусы, и ожерелья со стеклярусом. У мокша были очень популярны нагрудники, сшитые из кожаных или тканевых полосок. Нагрудники украшали вышивкой, пуговицами, ракушками, лентами.

Головные уборы мордвы отличались у замужних и незамужних женщин. Девушки пользовались узкой повязкой из обтянутого вышитой тканью и расшитого бисером картона. Замужние женщины имели разные головные уборы. Главное правило в том, что убор должен был полностью прятать волосы женщины.

Эрзянки предпочитали высокие конусовидные или цилиндрические панго, а мокша носили трапециевидные чепцы. Также использовали головные полотенца или платки. Традиционно женщины не жалели украшений для того, чтобы их убор отличался красотой и разнообразием.

Мужской национальный костюм

По сравнению с женской, мужская одежда не отличалась такой красочностью и разнообразием элементов.

Мордовские мужчины во многом имели одежду подобную и русским мужчинам. Конопляная рубаха (панар) и штаны (понкст) составляли основу мордовского костюма. Для торжественных случаев одевали более изящную рубашку из тонкого льна. Панар никогда не заправляли в штаны, а носили поверх понкст, подпоясав поясом-кушаком.

Кушаку придавали большое значение. Изготовляли его из воловьей кожи, а в качестве украшения использовали пряжку из железа, бронзы или серебра. Пряжка могла быть кольцевидной или сплошной со специальным щитком для крепления к ремню. Украшению пояса уделяли особое внимание. Камни, сложные узоры, металлические вставки были неотъемлемой частью кушака мордовского мужчины.

Пояс служил также для прикрепления оружия или другого инвентаря.

В летний период мужчины дополняли свой костюм еще одной рубашкой белого цвета. Мокша ее называли мушкас, а эрзя – руця. В осенне-весенний период дополняли свою одежду суконным пальто со складками сзади на талии. Также в обиходе был чапан – распашной кафтан, имеющий широкий запах и длинные рукава. Зимой надевали овчинные шубы большой длины.

В качестве головного убора мужчины использовали войлочные шляпы с короткими полями. Вяленые шапки со временем сменил традиционный картуз. Летом спасались от солнца хлопковыми колпаками, а зимой согревались шапкой-ушанкой.

Обувь

Как женщины, так и мужчины были обуты в лапти. Лучшим материалом был вяз или липа. В торжественных случаях мордва пользовалась сапогами из телячьей или коровьей кожи. Сапоги имели остроносую форму и складчатое голенище. Как и русские, мордва зимой пользовались войлочными валенками.

Перед тем как надеть обувь, ноги обматывали портянками. Обычно их было две пары: верхние для икр и синие для ступней. В холодный сезон поверх портянок зачастую пользовались суконными онучами. Ровные и толстые ноги, обернутые в онучи, говорили о хорошем вкусе хозяйки.

Детский национальный костюм

Детский костюм мордвы мало чем отличался от взрослого. Только в варианте для девочки имел гораздо меньше слоев и украшений.

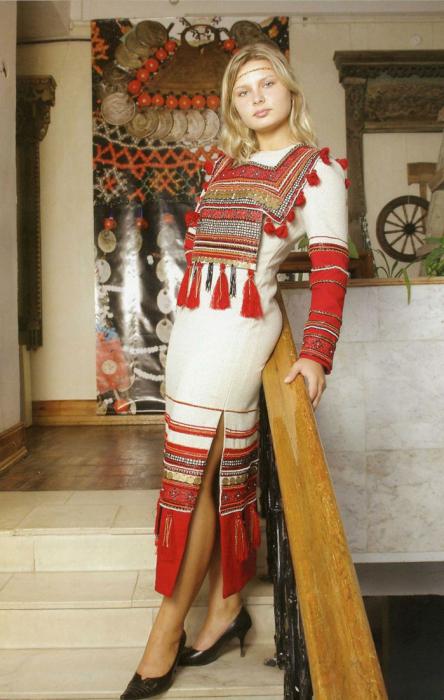

Современные модели

В настоящее время мордовский национальный костюм можно встретить достаточно редко. В повседневной жизни им больше не пользуются. Некоторые элементы можно встретить в деревнях среди пожилого населения. Полные комплекты со всеми возможными украшениями представлены только в домах народного творчества или краеведческих музеях Мордовии, напоминая современному поколению об искусности древних мастериц.

Костюмы женщин-мокшанок и эрзянок с описанием

Праздничный костюм невесты-мокшанки. Начало ХХ в. Тамбовская губерния, Спасский уезд.

Мокшавань паля. ХХ пингонь 30–40-це кизотне. МАССР-нь(тяни Мордовия Республика ) Темниковонь р-ць. Мокшавань паля. XX пингень 30–40-це иетне. МАССР-нь (неень шкане Мордовия Республикань) Темниковань буесь.Для костюма данной местности характерна традиция носить рубаху с большим напуском. Украшавшая ее вышивка выполнялась в контрастных цветосочетаниях. Рубаху дополняли поясные подвески и боковые полотенца. Поверх рубахи надевали черную мужскую жилетку, на которой ярко выделялось имевшееся только в данном регионе нагрудное украшение КРГАНЬПИРЬФ – бисерная сетка, с прикрепленными к ней серебряными монетами. Типичный праздничный головной убор ЗЛАТНОЙ представлял собой мягкий чепец, украшенный спереди золотным шитьем. Сверху он повязывался сложенным по диагонали в узкую полоску красным шелковым платком.

Костюм женщины-мокшанки. 30-40-х гг. XX в. Темниковский район Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия).

Мокшень рьвянянь илашинь щам. Тамовскяй губ. Спасскяй уезд. ХХ-це пингонь ушеткс. Кенярксчинь мокшонь одирьвань паля. XX-це пингень ушодксось. Тамбовонь губерниясь, Спасской уездэсь.Характерной особенностью костюма Темниковского района было акцентирование черт женской фигуры, не смотря на то, что рубаху носили с напуском. Вышивка рубах выполнялась шерстяными нитями и была очень рельефной. Основной ее колорит – красно-коричневый с вкраплением желтого и зеленого. Рукав рубахи был длинным и достигал кисти руки. Безрукавку черного цвета, украшенную машинной строчкой красного и белого цвета, носили поверх рубахи в прохладные дни. Ее подпоясывали цветным кушаком. Костюм дополнялся бусами и ожерельями. В качестве головного убора использовали платки, которые в праздники носили с налобной лентой КОНЯВКС, отороченной перьями селезня.

Костюм невесты-мокшанки. Конец XIX в. Пензенская губерния, Краснослободский уезд.

Мокшень рьвянянь щам. Пензенскяй губ., Краснослободскяй уезд., XIX-це пингонь пе. Мокшонь одирьвань паля. XIX-це пингень прядомась. Пензань губерниясь, Красносободской уездэсь.Подчеркнутая нарядность этого костюма достигалась необыкновенным богатством вышивки, а также обилием всевозможных украшений. Поскольку в праздник одевалось несколько рубах, их вышитые концы рукавов и подолы выглядывали один из-под другого, образуя широкую многоярусную кайму. Нарядная застежка СЮЛГАМ, шейные и нагрудные украшения, состоящие из нескольких ниток бус, бисерных гайтанов, ожерелий из стекляруса, монет и цепочек, создавали подобие перелины. Она дополнялась опускавшимся на грудь оригинальным украшением ЯРМАК ПИЛЬКС, представлявшим собой две широкие ленты, плотно расшитые рядами монет. На бедрах, по бокам, рубаха закрывалась поясными подвесками, нарядными ткаными полотенцами и длинными также концами кушака. Торжественность праздничной одежде придавал высокий головной убор ПАНГО четырехугольной формы, покрытый вышивкой, украшенный золотой тесьмой, розетками из лент и шерстяными кисточками.

Костюм женщины-мокшанки. 20–30-е гг. ХХ в. Ковылкинский район Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия).

Мокшавань щам. 20–30-це кк. ХХ-це пингсь Ковылкинскяй р-н, Мордовскяй АССР (тяни Мордовия Республика). Мокшавань паля. XX пингень 20–30-це иетне. МАССР-нь (неень шкане Мордовия Республикань) Ковылкинань буесь.Праздничный костюм этого региона является наиболее многоцветным благодаря одеваемому поверх вышитой рубахи фартуку с рукавами САПОНЯ. Его шили из клетчатой красно-белой пестряди, цветного сатина или шелка и украшали по подолу нашивками из лент, кружева, тесьмы и блесток. Наряду с общераспространенными украшениями – нагрудными и поясными – только здесь была распространена нарядная пелерина – БАЯРАВАНЬ КРГАНЯ, а также парное чересплечное украшение – КРЕСКЕЛЕ. БАЯРАВАНЬ КРГАНЯ плелась из бисера, а КРЕСКЕЛЕ делали из стекляруса и медных жетонов. Во всех украшениях здесь широко использовали колокольчики и бубенцы. Наряду с многоцветностью для этого региона характерен подчеркнуто мягкий плавный силуэт, который усиливался благодаря разнообразным платкам и шалям, повязываемых на голове в виде чалмы.

Костюм женщины-мокшанки. Конец XIX в. Пензенская губерния, Чембарский уезд.

Мокшавань щам. XIX-це пингть пец. Пензенскяй губ., Чембарскяй уезд. Мокшавань паля. XIX-це пингень прядомась. Пензань губерниясь, Чембарской уездэсь.Костюм данной местности существенно отличается от других. Рубаха здесь вышивалась черными или черно-синими нитями. Для вышивки была характерна строгая графичность. Рубаха носилась с большим мягким напуском. На бедрах ее аккуратно расправляли, убирая излишки ширины в большую встречную складку спереди. Трапециевидной формы нагрудная застежка СЮЛГАМ украшалась стеклярусом, бусами и раковинами каури. В конце XIX – начале ХХ вв. здесь вошел в моду короткий приталенный сзади жакет КУРТОЧКА из черного или цветного сатина. Его полы, рукава и отвороты воротника украшались разноцветными бейками. Поверх рубахи или КУРТОЧКИ надевался воротник из разноцветных лент и позумента. Поясные украшения в этом костюме не были парными и носились только с правой стороны. Наиболее характерными деталями головного убора, состоявшего из 6–7 элементов, являлись яркое, напоминавшее бабочку навершие ПАКШТ, а также длинные пышные кисти по бокам с белыми наушными пушками.

Праздничный костюм женщины-эрзянки. Начало ХХ в. Пензенская губерния, Саранский уезд, с. Старые Турдаки.

Эрзявань илань щам. ХХ-це пингонь ушеткс. Пензенскяй губ., Саранскяй уезд, Ташта Мурза веле (Старые Турдаки). Кенярксчинь эрзявань паля. XX-це пингень ушодксось. Пензань губерниясь, Саранскоень уездэсь, Ташто Мурза велесь.Для костюма этого региона характерна многослойность и в то же время цельность. Поверх вышитой рубахи ПАНАР, которую носили длинной, в роспуск и обязательно с набедренным украшением ПУЛАЕМ, одевали праздничную распашную одежду РУЦЮ и передник. Кроме вышивки они богато украшались пуговицами, бляшками, позументом и нашивками из кумача. Сочетание белого и красного цветов придавало костюму нарядность, а обилие продольных кумачовых полос торжественную строгость. Завершением всего ансамбля являлся головной убор ПАНГО полуконической формы с мягкой лопастью сзади, украшенный плотной вышивкой.

Костюм женщины-эрзянки. 50-е гг. ХХ в. Большеберезниковский Район Мордовской АССР (ныне Республика Мордовия).

Эрзявань щам.50-це кк. ХХ-це пингсь. Большеберезниковскяй р-н, Мордовскяй АССР (тяни Мордовия Республика). Эрзявань паля. XX пингень 50-це иетне. МАССР-нь (неень шкане Мордовия Республикань) Покш Березникень буесь.Данный вариант обнаруживает изменения, которые произошли в костюме в начале ХХ века. С широким распространением фабричных тканей гармоничный по колориту эрзянский костюм становится более пестрым. Наряду с рубахой ПАНАР и самой характерной для эрзянских женщин деталью одежды – набедренным украшением ПУЛАЕМ, в костюме появился закрытий передник с рукавами РУКАВАТ. Он стал доминирующей частью костюма и шился из нескольких контрастных тканей, украшался вышивкой, лентами, тесьмой, машинной строчкой. Цветной платок на голове, который пришел на смену твердому головному убору, вместе с передником придавал женской фигуре мягкие, плавные очертания.

Костюм девушки-эрзянки. 20–30-е гг. ХХ в. Кочкуровский район Мордовской АССР (ныне РесПублика Мордовия).

Эрзянь стирень щам. 20–30-це кк. Кочкуровскяй р-н, Мордовскяй АССР (тяни Мордовия Республика). Эрзянь тейтерень паля. XX пингень 20–30-це иетне. МАССР-нь (неень шкане Мордовия Республикань) Кочкурбуе.Для мордовского костюма каждого региона характерны свои особенности. Кроме того, он подразделялся на праздничный и будничный и имел ярко выраженные возрастные отличия. Так, костюм девушек характеризуется менее пышным убранством, более скромными украшениями. Особенно это касается декора рубах. Вышивка здесь занимала меньше места, была более тонкой. Главной отличительной чертой девичьего костюма мокши и эрзи являлся головной убор. Это были различные налобные повязки, ленты, венчики, маленькие шапочки, украшенные пуговицами, блестками, тесьмой. Они не закрывали голову и волосы полностью, как принято у замужних женщин.

Праздничный костюм женщины-эрзянки 50-е гг. ХХ в., с. Шокша, Теньгушевский район Мордовской АССР (ныне РесПублика Мордовия).

Эрзявань илань щам. 50-це кк. ХХ-пингсь. Шокша веле, Теньгушевскяй р-н, Мордовскяй АССР (тяни Мордовия Республика). Кенярксчинь эрзявань паля. 50-це иетне. МАССР-нь (неень шкане Мордовия Республикань) Теньгушбуень Шокша велесь.Костюм Теньгушевского района стоит особняком среди женских эрзянских костюмов других местностей. Его главный отличительный признак – обильное использование серебряных блесток, которые нашивались поверх вышивки и аппликации на рубахи, головные уборы, другие элементы одежды. Украшения здесь были массивные, тяжеловесные благодаря использованию крупных бубенцов, медных бляшек и раковин каури. Только в Теньгушевском районе костюм дополнялся безрукавкой ШУБЕЙКОЙ из красного кумача или шелка. Она обильно расшивалась тесьмой, узорчатыми лентами, блестками, оторачивалась мехом сурка. Своеобразием отличался и головной убор СОРОКА. Он имел высокий, твердый налобник, украшенный рядами плетеной из золотной нити тесьмы. Широкий позатылень, окаймленный густой красной бахромой красного цвета мягко спадал на спину, почти полностью закрывая ее.

Костюм невесты-эрзянки. Конец XIX в. Пензенская губерния, Городищенский уезд, с. Ега.

Эрзянь рьвянянь щам. XIX-пингть пец, Городищенскяй уезд, Ега велесь. Эрзянь одирьвань паля. XIX-це пингень прядомась. Пензань губерниясь, Городищенской уездэсь, Ега велесь.В начале ХХ века самой богатой нарядной женской одеждой мордвы-эрзи этого региона является КУМАЧ РУЦЯ, по всей длине отделанная широкими кумачовыми лентами. Их украшали мелкие латунные блестки, нашивки, из которых составляли простейшие геометрические узоры. Узоры дополняли более крупные блестящие бляшки или пуговицы. Подол такой одежды отделывался широкой каймой из галуна, золотого шнура, сутажа, разноцветной тесьмы. В сочетании с набором нагрудных украшений, отличавшихся богатством и тяжеловесностью, так как ярус за ярусом покрывал всю грудь женщины, КУМАЧ РУЦЯ производила впечатление сияющей парчи. Одежду дополнял головной убор КЛАБУК с прямым, высоким очельем. Он украшался вышивкой и нашитыми на нее плотными рядами цепочками, позументом, бисером и блестками.

Автор составитель: М.И. Сурина.

Художник: Т.А. Алешкина.

Издатель: К. И. Шапкарин.

Создано при участии МРОО «Союз эрзянских женщин «Литова» и Поволжского центра культур финно-угорских народов.

Использование материалов этого сайта допускается только с обязательной гиперссылкой на «pckfun.ru».

Мордовки мокшанки — мои куклы, особенности мордовского народного костюма

Мордовский национальный костюм наряден и удобен.Глядя на него, сразу можно понять, какой в представлении народа была красота. И не только сам костюм у мордвы всегда являлся произведением искусства. Искусством, передававшимся из поколения в поколение, было умение надевать и носить костюм.

В составе мордовского народа выделяют два субэтноса — мордвы-мокши и мордвы-эрзи. Общие черты: белый холст как основной материал, туникообразный покрой рубах, отделка вышивкой, украшения из монет, раковин и бисера.

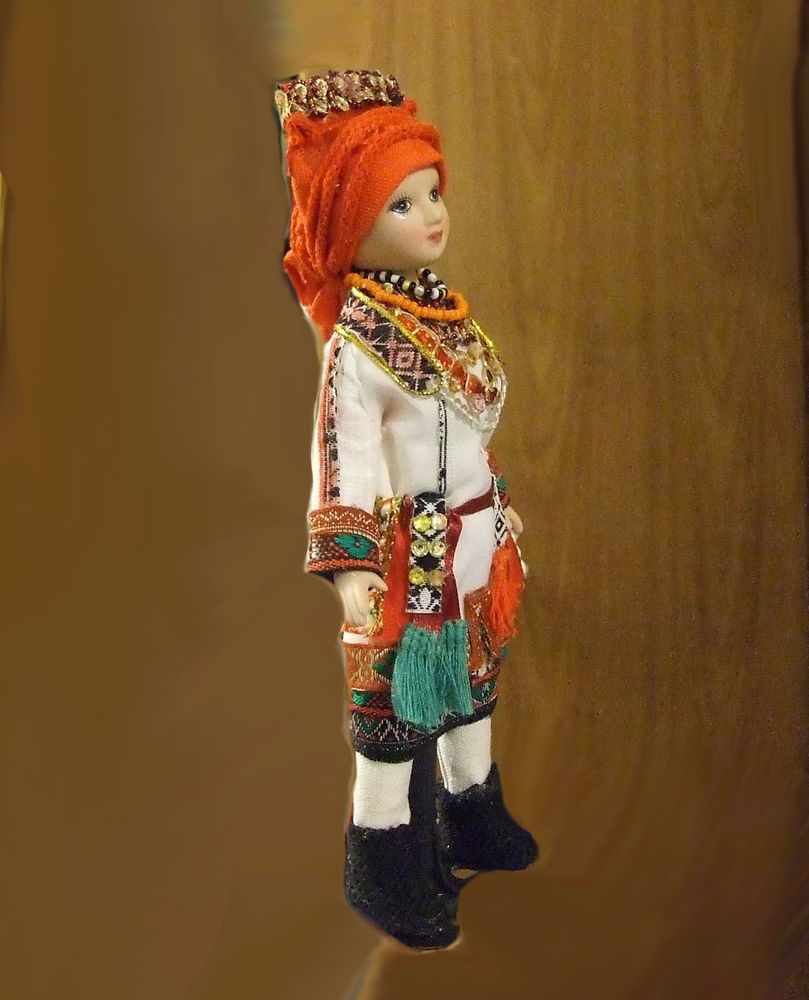

Моя куколка в костюме мокшанки.

В мокшанском костюме поясными украшениями служили полотенца кеска руцят, их надевали сразу по нескольку штук, а также различные декоративные кисти-подвески из бус, шелка, жетонов, меха.

Поверх рубахи женщины надевали подобие платья — кафтонь-крда, сарафан.

Другим элементом костюма была верхняя распашная одежда из холста (руця, импанар — у эрзи, мушказ, балахон — у мокши). Также поверх рубах носили черные безрукавки выше колена, приталенные и с большим количеством оборок сзади. Весной и осенью верхней одеждой служила сумань, такая же, какую носили мужчины; зимой надевали овчинные шубы.

Головные уборы мордовских женщин отражали их возраст, семейное и социальное положение. Их украшали вышивкой, лентами, кружевами, блестками. У эрзянок головные уборы панго, сорока, сорка, шлыган были высокими и имели форму цилиндра, полуцилиндра или конуса. У мокшанок панга и златной представляли собой чепец трапецевидной формы.

В XIX веке к одежде мордовок добавился расшитый и украшенный передник.

Особое место в убранстве мордовских женщин играли украшения — бусы, браслеты, перстни, кольца, у мокшанок — нагрудники. Главным украшением являлась брошь сюлгам.

Традиционный мордовский костюм еще сохранился у мокши как повседневный, так и праздничный.

Моя первая куколка — мокшанка:

Моя вторая куколка в костюме мордвы — мокши:

Примеры народных костюмов мардвы мокши:

Мордовские национальные костюмы: описание, фото

Костюм способен хранить тайны своего народа очень долго, он может рассказать много интересного о своем носителе. Посмотрев на одежду определенного народа, можно узнать о нем почти все. Мордовские национальные костюмы красивы и нарядны, но при этом удобны. Как же они выглядели?

Мужской костюм

Костюм мордовских мужчин очень схож с костюмом русских молодцев, но своих особенностей там все же достаточно. Основа костюма – панар и понкст (по-простому, рубаха и штаны). Рубахи, которые носились каждый день, ткали из грубого конопляного волокна. Праздничный вариант панара изготовлялся из льняной ткани. Такую рубаху никогда не заправляли в штаны, а лишь подпоясывали. Пояс чаще всего был кожаным и украшался пряжкой их металла. К пряжке крепился специальный щиток, который был украшен камнями. Пояс носил не только декоративную функцию, он был также отличительным знаком воина. Также к поясу прикреплялось оружие.

Помимо панара у мордовских мужчин в обиходе была белая расписная рубаха (называли ее мушкас или руця). Верхней одеждой мужчин были сумань (приталенное пальто темного цвета), чапан и овчинные тулупы. Мордовский национальный костюм мужской не был богато украшен, скорее он был скромным. Этого нельзя сказать о женском костюме народа.

Женский костюм

Женская одежда, предназначенная для праздника, имела большое число элементов. Иногда на одевание женщины тратили несколько часов и, конечно, не могли сделать этого без посторонней помощи. Национальный костюм мордовский женский основой имел панар – рубаху без воротника, похожую на современную тунику. Она была щедро украшена вышивкой и подпоясывалась. Обычно пояс был изготовлен из натуральной шерсти и имел по концам кисти. Сверху панара женщины надевали сарафан.

Поверх рубахи также могли носить руцю (импанар, балахон). Мордовские национальные костюмы имели и черные безрукавки, которые были приталены и украшались большим количеством оборок сзади. Длина их была ниже колена. Верхняя одежда женщин не сильно отличалась от мужского одеяния. Женское население также носило сумань и шубы, тулупы из овчины.

Головные уборы мордвы

Мордовский национальный костюм, описание которого вы увидели выше, не будет раскрыт полностью без рассказа о дополнительных аксессуарах, головных уборах и обуви. Как и у многих народов мира, у мордвы различались головные уборы замужних женщин и незамужних девиц. Девушки чаще всего носили повязку из луба либо картона на лбу. Такая повязка обтягивалась тканью и украшалась бисером, вышивкой. В праздники девушки надевали пехтим – шапочку, украшенную бумажными цветами или бисерной бахромой. Шапочка-венец из монет была распространена в некоторых регионах. Мордовский национальный костюм, фото которого вы можете видеть на странице, имел различные варианты головных уборов для женщин.

Замужние женщины обязаны были полностью скрыть волосы. Чаще всего они носили панго – высокие головные уборы. Они были твердыми и имели коническую или прямоугольную основу. Лубяная основа, обтянутая красной материей, украшалась бисером, цепочками из меди и, конечно, традиционной вышивкой.

Были у мордвы и сложные головные уборы, такие как сорока. Чепец из холста был богато украшен, но служил подкладкой для основного убора. Только пожилые женщины могли носить его отдельно.

Мордовские украшения

Мордовские национальные костюмы не могли существовать без украшений. Аксессуары – это очень важная часть любого одеяния. Женские украшения у мордвы многочисленны. Какими же они были?

- Популярными были височные украшения – они изготавливались из монет, бисера и пуха. Такой аксессуар прикрепляли к головному убору.

- Налобные украшения – очень любили мордовские девушки бахрому, сделанную из перьев селезня. Она пришивалась к тесьме. В ходу были и узкие тканевые полосы, разнообразно украшенные.

- Накосники – чаще всего изготовлялись из бисера.

- Наушники – это кружочки из бересты или картона, обтянутые тканью и украшенные бисером, вышитыми цветами. Уши украшались и серьгами. Мордовский национальный костюм, фото которого представлено в статье, позволяет судить о многообразии и яркости женских аксессуаров.

- Нагрудные украшения – очень разнообразны. Это были всевозможные бусы, ожерелья, воротники и сетки из бисера.

- Наручные украшения – браслеты и перстни.

- Набедренные украшения – отдельный вид женских аксессуаров мордвы. Такие украшения могли быть как с валиком, так и без него. Холст прямоугольной формы с зашитым внутрь войлоком либо картоном — это и есть пулай или пулакш. Сверху его обшивали бисером, далее шли слои пуговиц и позумента. После нашивалась черная бахрома, имевшая длину, которая доходила до колена. Шерстяная бахрома перемешивалась с цепочками из меди.

Мордовская обувь

Мордовские национальные костюмы имели и традиционную обувь. Самой распространенной обувью женщин и мужчин Мордовии были лапти. Они изготовлялись из лыка вяза или липы и имели особое косое плетение и низкие борта. Ступни, в которых работали дома и во дворе, плелись из широкого лыка.

На праздник надевали остроносые кожаные сапоги со сборами и массивным задником. Шилась такая обувь из сыромятной коровьей кожи. В холодное и снежное время года в ходу были валенки черного, серого и белого цветов. Нижними и верхними портянками оборачивали ступни и икры. Если погода была слишком холодной, то поверх портянок надевали онучи. Современные чулки мордовские женщины стали использовать поздно. Их вязали крючком либо обычной иглой.

Мордовский национальный костюм в современном мире

Некоторых людей интересует вопрос: «Носят ли сейчас представители финно-угорских племен подобные костюмы?» Конечно, сейчас уже редко можно встретить мордовца, одетого подобным образом. Разве что кукла в мордовском национальном костюме сможет напомнить потомкам о ярком прошлом. Национальная одежда стала выходить из употребления на рубеже XVIII-XIX веков. Мордовцы постепенно переходили к современной привычной одежде, заимствуя отдельные части или даже целые костюмы городского покроя у русского народа. Сейчас в некоторых регионах еще можно увидеть людей в национальных костюмах, но это большая редкость и удача. Например, у племени мокши сохранен и повседневный, и праздничный вариант традиционной одежды. А женщины-эрзянки надевают такие одеяния лишь на большие праздники или концерты.

Мордовский костюм – это настоящее произведение искусства. Издавна умение правильно одеваться передавалось из поколения в поколение, и сейчас остатки самобытного прошлого еще живут в сердцах жителей финно-угорских краев.

Culture and art

Мордовский национальный костюм

Исследуя костюм, бытовавший в крестьянской среде, невольно отмечаешь, что все его компоненты по форме, технике исполнения, предназначенности принадлежат чрезвычайно далекой эпохе, не похожей на наше время. Мордовская женщина, хранительница культурных родовых традиций, проявляя врожденное качество самосохранения, из века в век сберегала в своем костюме узаконенные народным миропониманием идеалы нации. Отличая себя костюмом пращуров, каждая представительница народа демонстрировала связь, близость, родство со своими соплеменниками. В этом проявлялось чувство верности обычаям предков.

Мужская одежда рано утратила черты национального своеобразия, она более рациональна, показателем ее нарядности, предназначенности к торжественному случаю, обычно служило лучшее качество домашних материалов или их фабричное происхождение. Характерные образцы мордовского мужского костюма демонстрируют определенную однотипность, проявляющуюся во всех локальных группах.

Точь холста была меркой, по которой делалась ширина одежды. Стан рубах или распашной одежды кроили из двух или трех кусков. Этот специфический покрой известен большинству финно-угорских народов России с древних времен. К типичным чертам древнего происхождения можно отнести значительную длину одежды, которую было принято регулировать способом подпоясывания с напуском. В древности был сформирован тип костюма,оказавший влияние на приемы оформления составных частей и их форму.

Длинная, свободная, она имела прямой силуэт, характерное расположение декора, по которому можно определить место ее происхождения.

Эрзянского покроя рубаха сшивалась из двух полотнищ холста, которые составляли ширину одежды. Они перегибались по поперечной нити пополам, образуя стан. Этот вид покроя считается наиболее архаичным.

В своем историческом развитии жизнь национального костюма очень похожа на жизнь человека. Некогда, на стадии своего зарождения, костюм отбирал функциональные простые формы, простые и удобные, сопутствующие жизнедеятельности людей. Развиваясь, костюм включался в обрядовую систему общества, приобретая знаковые черты. Период расцвета и зрелости костюма проецировался на его много- функциональность, которая как закон была утверждена в культурной традиции народа. Отказ от следования этим традициям в костюме демонстрирует акт его разрушения, старости или вырождения, и как итог — завершения существования. Костюм упрощается и исчезает с арены этнической культуры.

Точно так вместе с человеком костюм проходит все стадии взросления. В традиционной среде такой упорядоченный ход перемен ритуален, каждый его этап обоснован и осмыслен, обставлен обрядовыми действиями или символами. Существенно, что первая одежда, приготовленная для младенца, делалась из старой одежды родителей. Поношенные ткани, рыхлые, размягченные, считались не только практичным материалом для пеленок.

Эрзянская свадьба. Пензенская губерния, Саранский уезд. Фото начала XX века.

Они воспринимались как одежда, передающая новорожденному силу взрослых: от отца — к сыну, от матери — к дочери. Прямоугольный лоскут ткани младенческой пеленки — это древнейшая форма одежды. Она также сохранилась у мордвы до XX века в интересной манере ношения младенца с использованием удлиненного покрывала, перекинутого через плечо. Младенец находился в близком контакте с телом матери, а покрывало образовывало сакральное лоно, оберегающее малыша. Не случайно здесь использовался не бытовой кусок холста, а особая обрядовая деталь — покрывало невесты, — которую сберегала женщина после свадьбы. Покрывало мордовской невесты считалось оберегом для ребенка, отчего его использовали и как полог для люльки.

Обычные детские рубашки, первая сшитая одежда, не имели различий по полу, но соблюдалось правило носить их с подпояской. Данной категории одежду делали из пестряди и не оформляли вышивкой, которая была принята в селе. Это говорит о том, что маленький ребенок не был включен в патриархальную общину и находился до определенного времени только под опекой семьи, самых близких ему людей.

Шаг перехода в новую возрастную группу начинался примерно с 5 — 7 лет. Это был ответственный момент, потому что дети начинали включаться в дела старших, приобретая некоторую самостоятельность. В этот важный период происходит деление на мужской и женский костюм.

Впрочем, мальчики продолжали носить пестрядинные рубашки, но в их гардеробе появляются портки. А костюм девочек включал белую вышитую по традициям своей местности рубаху, более нарядный домотканый поясок. Возможность иметь красивое ожерелье компенсировалось детской модой или очень древней традицией носить бусы из ягод и семян растений. Хотя появление первых настоящих бус, сережек или купленной ленточки было вожделенным знаком взросления.

Важным моментом становится умение одеваться опрятно.

Мокшанская семья. Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Фото начала XX века.

Практические навыки, как правильно подпоясать рубаху, выправить напуск, заложить сборки и складочки под пояс, приходили в ежедневном наблюдении за взрослыми. Однако фактор поощрения, восторг матери, бабушки. возводил процесс одевания в некий культ, который становился правилом, нормой, передаваемой из поколения в поколение.

С этого момента девочка включалась в круг исполнения трудовых обязанностей, чтобы к брачному периоду стать полноправным членом общества. Научиться прясть, ткать, вышивать становится главной заботой будущей хозяйки.

В этом процессе устанавливалась своя периодичность, ход и распорядок. После уборочных осенних работ крестьянки обрабатывали лен и коноплю, готовили кудель для пряжи на холст. Поздняя осень с коротким световым периодом — время, когда пряли. Допоздна в избах горела лучина, жужжали веретена и прялки, вытягивая тонкую нить. Каждый час был дорог, чтобы к Рождеству успеть напрясть ниток в достатке. До вешнего мартовского солнца ткались холсты.

Щелок и яркие солнечные лучи помогали сделать тканину белоснежной. С прибавлением дня садились вышивать.

В теплое время самое удобное место для работы — крыльцо, в темной курной избе узор по счету нитей на рубаху чисто не переведешь, да и белый холст можно сажей запачкать.

Поэтому чистым рукоделием, вышивкой, плетением и ткачеством нарядных поясов занимались во дворе. А качество самодельных нарядов будет оцениваться всем миром.

В мордовском девичьем и женском костюме возрастные ступени прослеживаются наиболее отчетливо. В костюме эрзянских девушек обязательной деталью становился набедренник. В прошлом одежда мордовских девушек имела особую отделку. Девичьи рубахи ярче оформлялись по, подолу, в ряде локальных групп имели специальную вышивку.

Возраст совершеннолетия отмечен усложнением всего комплекса костюма. Особое значение приобретают шейные и нагрудные украшения.

Мокшанская невеста. Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Фото начала XX века.

Этимология слова, известного в прошлом эрзе и мокше, восходит к мордовскому слову сялгомс, что в переводе на русский язык обозначает «приколоть». Сейчас слово сюлгам практически ушло из мордовского разговорного языка, так как в современном костюме национальная фибула большая редкость. А когда-то в каждом мокшанском и эрзянском костюме разукрашенный бусами, цепочками тяжеловесный сюлгам был одновременно и центром нагрудных украшений, и заколкой, которая соединяла и закрывала края разреза ворота.

Это украшение считалось оберегом. В костюме девушек и молодых женщин пряжку с иглой, основу сюлгама, было принято скрывать от посторонних глаз под ожерельем или воротником из бисера.

Изобилие монет, бубенцов, сверкание стеклянных и фарфоровых бус, которые соединялись в оригинальные конструкции разнообразных украшений, — все это было средством показать материальную готовность девушки к браку. Существовали специальные праздники, когда девушки выходили в своих лучших нарядах продемонстрировать купленное, снизанное, выплетенное, вышитое, сотканное, красиво подобранное, умело одетое.

По праву видное место в костюме девушки отводилось головным уборам. Несмотря на то, что красивая коса у многих народов была синонимом девичьей красы, ленты, налобные повязки, венки и шапочки в мордовской культуре были весьма самобытным и оригинальным явлением.

Они живописно венчали костюм, превращая хозяйку в яркий цветок. Эпитет не случайный, в XX веке стихийно распространившаяся мода на самодельные яркие цветы, прежде всего, усилила декор девичьих головных уборов.

Самым ответственным моментом в судьбе женщины, а вместе с ней жизни всего рода, была свадьба. Понятный каждому человеку акт образования семьи у мордовского народа был настолько прочно утвержден в сложной системе национального обряда, что его поступательное развитие нашло непосредственное отражение в костюмах главных свадебных чинов.

Мокшанки. Тамбовская губерния, Спасский уезд, с. Салазгорь. Фото 30-х гг. XX века.

В мужском костюме это были белые рубахи, украшенные ткаными или вышитыми узорами, расшивкой блестками, кумачом. Исстари гордостью костюма мужчины были красиво сотканные пояса, полученные в подарок от любимой или купленные на ярмарке. В позднее время как престижный знак принималось появление деталей городской моды: жилетов, пиджаков, перчаток, щеголеватых шапок.

Но наибольшую смысловую роль в действии свадьбы играли женские костюмы, особенно двух главных героинь — невесты и свахи кудавы, как бы взаимодополняющие друг друга.

В свадебном ритуале невеста предстает в трех ипостасях: девушка, молодушка, женщина. После сговора и до обряда венчания девушка надевала самый красивый наряд девичества, символизирующий богатую жизнь в доме родителей, цветущую беззаботную молодость. Незадолго до венчания драматичный обряд оплакивания девичества сопровождался фактически траурными, горевыми или плакальными белыми одеждами. Смысл этой части свадьбы имеет более сложную символику, чем простое расставание с вольной жизнью. Его корни уходят в глубинные слои народных верований.

Символическая смерть, о которой повествует в своих плачах невеста, связана с идеей возрождения ее в новом женском качестве. Этот обряд в культурной традиции народа имеет параллели. Например, на празднике Проводы Весны — Тун- дон ь Илыпямо — подобным образом совершался переход к новому сезону. Весна — девушка или ее символы — цветочный венок, украшенная лентами береза — оставлялись на поле, кладбище, бросались в реку, чтобы женским плодородием природа вернулась к человеку.

Такой же переход совершает невеста. Аналогично весенней березке украшают ее косу, вплетая в волосы ленты, колечки, браслеты. Ими новобрачная при смене прически одаривала своих гостей — девушек и молодушек. Любоваться на невесту, сопереживать происходящее приходило все село.

Заместительницей девушки на свадьбе на момент ее перехода в новую ипостась становится сваха — «генерал за свадебным столом».

Выбору свахи, а также ее костюму уделялось серьезное внимание. Красивая, здоровая, обязательно имеющая детей молодая женщина, приглашавшаяся на роль свахи, сама по себе уже символизировала зрелую плодородную стихию. В ее костюме сочетались элементы нарядной одежды молодушки и детали костюма женщины.

Самый красивый костюм невеста надевала на второй день свадьбы. В старину его выделяли особо вышитые высокого художественного достоинства рубахи, которые носились поверх более скромно оформленных рубах. Для такой одежды существовало специальное название, например у большинства групп эрзян это был покай, ожаки панар в костюме мокшан, у теньгушевской эрзи — нангунь панар, лангокаям щам — у зубово-полянекой мокши. К традиционному комплексу украшений, которые использовались в праздничной одежде, добавлялись покрывающие элементы: боковые полотенца, нагрудные подвески. Обязательной деталью женского костюма у эрзян становится верхняя распашная одежда из холста руця с ковровой вышивкой на груди.

Мокшане. Тамбовская губерния, Темниковский уезд. Фото начала XX века.

Специальными обрядами обставлялась смена девичьего головного убора на женский. После изменения девичьей прически на женскую невеста была обязана скрывать свои волосы, но пока старшие снохи не приняли молодую в свой состав, она ходила в головном уборе переходного типа. Характерно, что эти уборы совмещали закрытую форму, присущую уборам женщин, с декоративной отделкой, типичной для головных уборов девушек, с изобилием лент, тесьмы, блесток и пр. В XX веке с распространением фабричных шелковых и шерстяных платков через костюм молодушки внедрилась новая мода, где вместо традиционного головного убора новобрачная надевает полушалок, живописно располагая его рисунок вокруг головы, украшает себя нарядной налобной лентой, в декоре которой продолжали сохраняться местные художественные традиции. Это новшество оказалось настолько устойчивым, что и поныне в современном народном костюме самобытным элементом остается манера повязывать платок. Характерно, что при надевании головного убора женщинам приходится пользоваться помощью друг друга, так как самостоятельно трудно добиться красивого результата. Таким образом, спустя столетие можно доподлинно увидеть инсценировку связанного когда- то со свадебным обрядом эпизода.

Кульминацией развития традиционного костюма является окончательная смена головного убора молодушкой на форму женского убора.

По правилам народного ритуала это происходило не ранее чем через полгода, либо после рождения первенца. В доме супруга молодуха вышивала такой убор под руководством старших женщин, придавая ему вид и форму, принятую в семье мужа. Вероятно, размещение внутри чепца лубяной или деревянной основы, поддерживающего каркаса, кроме формообразующего значения, имело символический смысл.

Символ дерева, древа жизни, на мордовской свадьбе имеет свой сюжет развития, начиная от обрядовой ветки ишч у марина (цветущая яблоня), которой украшали свадебный пирог. приготовления из прутьев свадебной кибитки онава или улема кудо (дом бытия) до обряда наречения имени молодушке. Описывая ритуал лемдема — наречение имени молодушке. который проводился в ходе мордовской свадьбы, М.Е. Евсевьев отмечает: «Один из участников свадебного поезда… влезает на приступку у печки и двумя ударами топора откалывает щепку от третьего бревна от потолка.

Затем слезает вместе с отколотой щепкой и кладет ее на голову невесты…, произнося то имя, которое желают дать молодушке». Щепу, отколотую от бревна, вместе с прутьями свадебной кибитки сжигали.

Мокшанская семья. Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Фото начала XX века.

По прошествии времени, совершая обряд смены головного убора молодушки, старшие снохи спускали женский головной убор через печную трубу, таким образом выражая согласие хранительницы дома принять новую хозяйку как полноправного члена рода. По-видимому, благоволение хранительницы домашнего очага было по поверьям отмечено тем, что каркас из дерева, вставленный внутрь убора, принимался как чудесным образом не сгоревшая свадебная шепа. Ее молодая будет носить в доказательство принадлежности дому, семье, роду всю свою жизнь. Так или нет, но практически все старинные голвные уборы мордовских женщин имеют вставку из дерева или коры. На очелье уборов выполнялись замысловатые, вероятно охранные орнаментальные мотивы, которые сверху было принято закрывать слоями декоративных нашивок, лент, шелковыми платками, свернутыми по диагонали.

Вступив в пору зрелости, женщина становилась блюстительницей традиций своего народа. Под ее опекой находилось подрастающее поколение, ее пример был эталоном эстетических правил.

В костюме женщин репродуктивного возраста сохранялся полный набор составных деталей, яркая декоративность. Однако постепенно взамен нарядному костюму отдается предпочтение одежде рациональной. Весь набор деталей ее становится проще. В этом плане особенно показательны перемены, связанные с оформлением головных уборов, наряд которых с течением жизни делался скромнее. Дорогостоящие нашивки из лент, блесток, цепочек постепенно убирались из комплекта отделок, уступая место вышивке. К 35—40 годам большинство женщин меняли нарядный головной убор на облегченный, который было положено носить пожилым.

Костюм людей пожилого возраста имел свои отличия. Пожилые люди дольше сохраняли в одежде старинные формы покроя, архаичные элементы, отдавая дань традиции. Выход из репродуктивной категории отмечался сменой элементов костюма. Характерно, что освобождение от родильных обязанностей, воспринимавшееся как очищение, проявлялось в перемене типа отделки на рубахе. Рубахи старых женщин оформлялись наподобие рубах девушек, с той лишь разницей, что тона вышивки делались темнее, а плотность узоров становилась разреженной и допускала просветы холста. В XX веке с распространением фабричных тканей предпочтением у пожилых начинают пользоваться материалы темно-синего, черного цвета для изготовления передников и нашивок для отделки подолов и рукавов.

Украшения, которые использовали старые женщины, включали минимальный набор из 1—3 ниток мелких бус и функционально необходимую нагрудную заколку сюлгам. Вместо декоративных воротников и нагрудников старухи носили холщовый или белый фабричный платок. завязанный на шее, либо скромный матерчатый нагрудник, украшенный строчкой.

Завершая жизнь, женщина готовила «смертный узел». В нем содержался основной комплект одежды, традиционный фасон которой хозяйка носила в течение жизни: рубаха с неразрезанным воротом, чтобы никто из живых не смог ее примерить, пояс, головной убор, онучи и оборы, лапти и саван, несшитое полотнище, чтобы покрыть лицо и руки. Это был последний обряд, который завершал историю костюма, связанную с судьбой человека. Но эта картина повторялась из поколения в поколение, следуя традиции мордовской народной культуры.

Исторические перемены, происходившие в России, оказывали влияние на этническую ситуацию в регионе. Малоземелье, усиление крепостной зависимости, христианизация приводили к тому, что народ покидал свои села и переходил на Другие места, осваивая новые территории. Крупным ареалом расселения мордовского народа, начиная с XVII века, стало левобережье Волги.Такие перемещения отражались на развитии народного творчества. В частности, национальная одежда, один из выразительных его компонентов, чутко реагировала на каждый фактор перемен в жизни людей, сформировав исключительное явление в материальной культуре мордвы — многообразие локальных вариантов костюма. Внутри каждой из локальных групп действовали свои законы и понятия об идеале. Они подчинены каким-то неведомым природным или экономическим импульсам, диктующим выбор формы, цвета, материалов, набора покупных деталей, что в конечном итоге через века будет просматриваться как канон. В середине XX века исследователями была дана точная классификация, определены географические границы распространения 12 локальных групп мордовской традиционной одежды. И по сей день этот научный принцип очень удобен при знакомстве с темой национального костюма. География бытования того или иного типа костюма не совпадает с административными границами, отдельные группы костюма охватывают несколько районов разных областей, некоторые компактно умещаются в рамках одного района.

Обширной территорией бытования эрзянского костюма являются восточные районы современной Мордовии и пограничные районы Чувашии и Ульяновской области, эта местность стала заповедной сокровищницей народных традиций эрзян, ярко запечатленных в восточной группе национального костюма. Особенный тип костюма бытовал в южных районах Нижегородской области, по отношению к границам Мордовии его выделяют как северную группу. Эрзянское население, сохранившееся на севере древних мордовских земель, рано испытало воздействие русской культуры. Тем не менее в костюме сохранились многие дошедшие из глубины веков формы и приемы. Непростая этническая история породила устойчивую культуру небольшого по территории эрзянского ареала, находящегося на северо-западе Мордовии. Соответственно, названная как северо-западная, данная группа костюма донесла до наших дней отголоски связей с культурой древних финно-угорских племен, населявших земли по Оке и ее притокам, следы контактов с мокшей, русскими и татарами. Вероятно, эрзянские корни имеет костюм терюшевской группы обрусевшей мордвы, которая расселена в пределах Даль- неконстантиновского района Нижегородской области.

Несмотря на компактное расположение мокшанских сел в границах Мордовии и соседних районах Пензенской области, здесь также выделяются свои самобытные локальные группы костюма: северная, западная, южная, центральная, демонстрирующие устойчивые культурные традиции. Особенными чертами отличается группа костюма, бытовавшего у населения юго-западных районов Мордовии и Белинском районе Пензенской области.

Тесное проживание эрзян и мокшан на территории восточной части Пензенской области. вхождение ареала в область передвижения мордовского населения периода активных миграций, начиная с XVI века, сформировало еще одну крупную по географическим рамкам зону, вместившую две группы костюма эрзянского типа: городищенскую и кузнецкую, которые были распространены в границах одноименных уездов Пензенской и Саратовской губерний, по дореволюционному административному делению. Своеобразием отмечен эрзянский костюм заволжской группы, в нем отразились черты соединения культур переселенцев из разных земель коренной мордовской территории.

Многообразие форм материального проявления культуры — это уникальное богатство мордовского народа. Поразительная несхожесть типов и видов костюма, приемов орнаментации и декорирования говорят о некогда сложном разноплеменном составе народа, сумевшего сохранить неповторимую культуру предков. Через костюм можно узнать историю народов мокши и эрзи, ощутить силу воздействия эстетических идеалов, гордость за неповторимый дар народного созидания.

Национальный костюм мордвы

Мордовский национальный костюм наряден и удобен. Глядя на него, сразу можно понять, какой в представлении народа была красота. И не только сам костюм у мордвы всегда являлся произведением искусства. Искусством, передававшимся из поколения в поколение, было умение надевать и носить костюм.

В составе мордовского народа выделяют два субэтноса — мордвы-мокши и мордвы-эрзи. Естественно, их национальные костюмы различались в зависимости от традиций этих локальных групп. Но были в костюмах и общие черты: белый холст как основной материал, туникообразный покрой рубах, отделка вышивкой, украшения из монет, раковин и бисера.

Мужской костюм

Одежда мордовских мужчин во многом была похожа на одежду русских, но со своими особенностями. Основой являлась рубаха — панар и штаны — понкст. Повседневные рубахи выполнялись из грубого посконного (изготовленного из конопли) материала, праздничные — из более тонкого льняного. Панар всегда носили навыпуск и подпоясывали.

Пояс (кушак или каркс) имел особое значение в костюме. Обычно его изготавливали из кожи и украшали железной, бронзовой или серебряной пряжкой. Пряжка могла быть простой, в виде кольца, либо более сложной, с щитком для прикрепления к ремню. Щиток украшался всевозможными узорами и камнями. К другому концу пояса прикрепляли металлический наконечник, а к внешней стороне — различной формы бляшки. И то, и другое покрывали узорами и изображениями. Помимо декоративной, у пояса была и утилитарная функция. К нему подвешивали оружие или другие предметы. В древние времена пояс был отличительным знаком воинов. К поясам самых прославленных и уважаемых приделывали дополнительные наконечники и пряжки, пришивали множество бляшек.

Летом мужчины поверх рубахи-панар надевали еще одну — белую распашную (мушкас — у мокши, руця — у эрзи). Весной и осенью носили сумань — приталенное суконное пальто черного или коричневого цвета. Сзади на талии сумани располагались сборки.

Другой демисезонной одеждой был чапан. Обычно его надевали в дорогу поверх другой одежды и повязывали кушаком. Шили чапан из сукна, у него был прямой крой, большой запах, длинные рукава и широкий воротник.

Зимой мужчины наряжались в овчинные шубы — ор, с отрезной талией и сборками. Овчинные тулупы, длинные и прямые, считались дорожной одеждой, как и чапан.

Самым распространенным головным убором были валяные шляпы и шапки белого и черного цвета с небольшими полями. В конце XIX века их вытеснили фабричные картузы. Для работы в поле летом надевали холщовые колпаки. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, обшитые сверху сукном.

На ногах мордва носила лапти, летом — с портянками, а зимой — с онучами. Праздничной обувью были сапоги (кемот – у мокшан, кемть – у эрзян). Самыми нарядными считались сапоги на каблуке и со складками на голенище.

Мужские национальные костюмы мокши и эрзи не слишком отличались и выглядели скромно, чего не скажешь о женских нарядах.

Женский костюм

Женская праздничная одежда мордвы была сложной и состояла из многих элементов, поэтому процесс одевания порой длился несколько часов, и в нем принимали участие 2-3 помощницы.

Туникообразная рубаха без воротника панар была основой костюма как у эрзянок, так и у мокшанок. Ее богато вышивали и подпоясывали шерстяным поясом каркс с кисточками на концах. У мокшан рубаха была короче, поэтому дополнялась штанами покст.

Вместо каркса эрзяне могли повязывать пулай — сложное набедренное украшение. По нему можно было определить региональную принадлежность женщины и ее материальное положение: его оформляли большим количеством бисера, бус, цепочек, блесток и т.д. В первый раз девушки надевали пулай в день совершеннолетия и носили его до самой старости. В праздничные дни поверх пулая повязывали пояс из бисера с красными кисточками — сэлге пулогай, а по бокам подтыкали похожие на передник боковые полотенца, украшенные вышивкой и лентами.

В мокшанском костюме поясными украшениями служили полотенца кеска руцят, их надевали сразу по нескольку штук, а также различные декоративные кисти-подвески из бус, шелка, жетонов, меха.

Поверх рубахи женщины надевали подобие платья — кафтонь-крда, сарафан.

Другим элементом костюма была верхняя распашная одежда из холста (руця, импанар — у эрзи, мушказ, балахон — у мокши). Также поверх рубах носили черные безрукавки выше колена, приталенные и с большим количеством оборок сзади. Весной и осенью верхней одеждой служила сумань, такая же, какую носили мужчины; зимой надевали овчинные шубы.

Головные уборы мордовских женщин отражали их возраст, семейное и социальное положение. Их украшали вышивкой, лентами, кружевами, блестками. У эрзянок головные уборы панго, сорока, сорка, шлыган были высокими и имели форму цилиндра, полуцилиндра или конуса. У мокшанок панга и златной представляли собой чепец трапецевидной формы.

В XIX веке к одежде мордовок добавился расшитый и украшенный передник.

Повседневной обувью были лапти, ноги эрзянки оборачивали белыми онучами, а мокшанки — белыми и черными. В праздники модницы надевали сапоги.

Особое место в убранстве мордовских женщин играли украшения — бусы, браслеты, перстни, кольца, у мокшанок — нагрудники. Главным украшением являлась брошь сюлгам.

Традиционный мордовский костюм еще сохранился у мокши как повседневный, так и праздничный. Эрзянки же надевают его лишь по праздникам или на концерты.

Список использованной литературы:

Мельников П.И. (Печерский А.) «Очерки мордвы» — М: Директ — Медиа, 2010. – 181 с.Прокина Т. П. «Мордовский народный костюм» — Мордовское книжное издательство, 1990. – 391 с.»Мордовский народный костюм» (электронный ресурс). Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, (http://www.erzia-museum.ru/).